Paroisse Ste Marthe des Quatre-Chemins

3, rue Condorcet - 93500 PANTIN

Téléphone : 01 48 45 02 77

Télécopie : 01 48 46 38 26

E-mail : stmarthe.paroisse@free.fr

Tirage de l’édition imprimée : 300 Exemplaires

Paroisse Ste Marthe des Quatre-Chemins

3, rue Condorcet - 93500 PANTIN

Téléphone : 01 48 45 02 77

Télécopie : 01 48 46 38 26

E-mail : stmarthe.paroisse@free.fr

Tirage de l’édition imprimée : 300 Exemplaires

Saint Noël et bonne année 2007 ! Voici un Écho spécial

. D’abord par la solennité des fêtes toujours pleines de sens si notre cœur désire encore une vie plus haute. Mais aussi parce que l’Équipe de Communication a voulu innover. Nous avons, chaque mois, depuis trois ans, la visite de nos Échos pour informer sur les activités de la paroisse, pour communiquer des expériences et des idées. Maintenant l’Équipe de Communication voudrait, deux ou trois fois à l’année, vous présenter un dossier sur un thème précis... et cette fois-ci le thème choisi c’est le don... bien sûr lié à l’argent !

Vous trouverez une réflexion sur le sens chrétien de l’argent, les formes de donner d’autres religions, l’appel pressent au dénier de l’Église, le bilan paroissial de l’année 2005 et son comparatif dès l’année 2000, ce qui pensent quelques paroissiens sur les quêtes...

Je vous demande de l’emporter... et de le lire. Cela nous intéresse tous.

Et saintes fêtes... et bonne année

Père Charles

L’argent n’est pas un thème tabou pour Jésus. Il en parle à plusieurs reprises, et il nous offre des critères pour notre relation avec lui. Je vous propose quelques textes pour la réflexion.

Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent.

(Mt 6.24)

Il me paraît un texte important par rapport à ce sujet. La comparaison que Jésus fait entre maître

et argent

nous fait comprendre le danger que Jésus voit dans l’argent : il peut devenir maître, il peut devenir dieu. Jésus attaque, non pas l’argent en tant que moyen, mais quand il devient le but de notre vie, quand nous n’avons plus de maîtrise sur lui, au contraire, c’est lui qui nous maîtrise. L’évangile utilise le terme grec mamon

qui était une personnification de l’argent, l’argent devenu personne, devenu maître.

Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

(Mt 22.21)

Ce deuxième texte qui a donné pied à beaucoup d’interprétations, parfois contradictoires, je crois qu’il faut l’interpréter dans un sens pareil à l’antérieur. Jésus relativise l’argent, il nous invite à le mettre à la place qui lui correspond, celle d’un moyen. Il ne doit jamais remplacer Dieu.

Jésus lui répondit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi.

À ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. (Mt 19.21-22)

Le troisième texte que je vous propose va un peu plus loin. Souvenez-vous du contexte, un jeune qui veut savoir la formule pour avoir la vie éternelle. Jésus lui donne une première réponse : Observe les commandements

; comme il avait déjà observé ces commandements, Jésus l’invite à aller jusqu’au bout. Jésus nous invite, par rapport à nos biens, dans certains cas à aller plus loin, à partager jusqu’au bout. Cette exigence nous devons l’adapter à notre situation particulière, mais nous ne sommes jamais épargnés du partage avec ceux qui sont dans le besoin. Nos biens matériels ne sont pas une propriété privée intouchable, ils ont une hypothèque si nous acceptons d’être des enfants d’un même Père, et donc frères de tous ceux et celles qui viennent à notre rencontre.

Ne vous procurez ni or ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous ; ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le travailleur mérite sa nourriture. (Mt 10.9-10)

Ce conseil donné aux Douze quand ils sont envoyés par Jésus en mission nous parle d’une certaine austérité dans tout ce que nous entreprenons, autant individuellement que communautairement. Cette austérité devient témoignage pour nos frères et sœurs.

Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. (Ac 2.44-45)

Le dernier texte n’appartient pas aux évangiles, mais au livre des Actes des Apôtres, celui qui nous parle de la vie de la première communauté chrétienne. Il peut nous aider, car dans leur vie les premiers chrétiens essayaient de mettre en pratique la parole de Jésus. En définitive, ce que nous essayons aussi de faire aujourd’hui. Ce qu’ils vivaient par rapport à l’argent, c’était le partage. Cet idéal doit être toujours pour nous un critère important, même si nous n’arrivons pas à l’atteindre complètement.

De ces quatre textes j’en tirerai ces trois critères :

Père Joseph-Marie

Don

Le jour de ma réconciliation, le Père Gabriel me dit : profitez-en bien Yvette, ce sont

les fiançailles

. Et, comme dans toutes les relations d’Amour, l’alliage avec des préoccupations pécuniaires n’est guère agréable ! Jésus n’a-t-il pas dit à Marthe : Laisse Marie, elle a la meilleure part

?

Deux ans plus tard, la monnaie européenne me fait descendre de mon petit nuage

, tandis que le Père Gabriel, lui, monte au créneau : Mes frères, ceux qui donnaient dix francs à la quête laissent aujourd’hui un euro ; mais non, ce n’est pas bon, il faut donner deux euros, sinon nous n’allons plus nous en sortir !

. Le principal leitmotiv : le chauffage, les fleurs – que nous n’avions la permission d’acheter que si le jardin du presbytère n’offrait nulle garantie de corolle, etc… Et surtout, le Denier du culte. Je fus étonnée d’apprendre qu’il allait d’abord à l’évêché pour, ensuite, être reversé de manière équitable aux paroisses. C’est louable, mais je serai plus encline à étoffer mon obole si elle allait directement à nos

prêtres. Quant à l’octroi d’un reçu, ce n’est pas romantique au regard du Seigneur ! Évidemment, certains fidèles s’engagent généreusement. Je le sais car un proche m’a confié qu’il avait choisi le prélèvement. Surprise de la somme allouée, il me parle d’obéissance. Un mot qui a filé, telle une météorite, en moi – car, c’est bien là mon problème, l’Obéissance ! Alors, je découvre le don

sous toutes ses formes : c’est un engagement moral pris d’abord avec Dieu. Il demande une certaine exigence en se privant (un peu) de petits superflus, de petites faiblesses mais qui, additionnés, apporteraient une aide précieuse à nos églises. La regrettée Christine Ponsard (Famille chrétienne) disait : En se donnant à nous, Dieu nous apprend à donner

. Je remarque souvent les enfants ravis de verser quelques piécettes à la quête dominicale. Ainsi, les parents les incitent à un geste de partage. Donner

reste un geste profondément religieux surtout pour ceux qui ont consacré leur vie à Dieu pour nous assister dans un univers de plus en plus en clair-obscur.

Gentiment, mon interlocuteur m’a rassurée : même si tu as baissé la garde de la solidarité, avec Dieu, il n’est jamais trop tard pour retrouver une éthique rigoureuse

.

Malgré quelques similitudes formelles apparentes, la Zakât a très peu à voir avec la Tsedaka, dans la philosophie et dans les structures.

La Zakât- 3ème pilier de l’islam avec le jeûne et la prière, elle est une obligation pour tout musulman qui en a les moyens (Sourate 9, Verset 103) - Le premier sens du mot zakât étant purification, on se purifie donc en donnant les biens légaux que l’on a acquis (Sourate 92, Verset 18) - Il y a dans l’idée de faire un prêt à Dieu qui le multipliera plus tard (Sourate 57, Verset 11) Elle a 3 objectifs :

|

La Tsedaka- Il y a 3 actes qui permettent d’obtenir le pardon pour les péchés : Tsedaka, Teshouva, Testilah. La tsedaka est une obligation donnée par Dieu à tous les juifs indépendamment de leur statut financier et de leur volonté de donner. - Le terme hébreu tsedaka renvoie plus à un principe de justice ou de droiture. La tsedaka n’est pas la quête. Inhérente au judaïsme, elle sert à souligner que : - Dieu est juste, généreux et miséricordieux et il est juste d’être généreux. - Le judaïsme prescrit une solide éthique d’entre aide et de solidarité afin de se sanctifier. La philanthropie de la communauté juive peut trouver là une explication convaincante. - Deut 15.7-8 : - Lev 19.9-10 : |

|

Les personnes qui peuvent en bénéficier (Sourate 9, Verset 60)

Le montant de la zakât.

Il y a une deuxième zakât : la zakât al-Fitr qui a lieu lors de la rupture du jeûne.

|

Les 8 niveaux de la charité :

Importante pour le judaïsme, la tsedaka est associée à des grands moments : - Le jour du mariage juif pour souligner le caractère sacré du jour. - Lors de la fête juive de Pessah, les pauvres sont invités à la table afin de rappeler la période d’esclavage du peuple juif en Égypte. - Lors de la fête juive de Pourim (tout juif doit offrir un plat au moins à 2 personnes pour accroître la joie de ce moment heureux du calendrier juif). |

Qui d’autre que nous peut assurer l’avenir de notre paroisse ?

Le Denier du culte (aujourd’hui Denier de l’Église

) a été créé en France en 1906 suite à la Loi Séparation des Églises et de L’État. C’est une contribution libre et volontaire demandée chaque année aux catholiques pour assurer la vie matérielle des prêtres.

En France, l’Église dispose de quatre ressources financières principales (la quête, les offrandes faites à l’occasion des baptêmes, des mariages…, les offrandes de messes et le Denier de l’Église. Les trois premières sont affectées au fonctionnement des paroisses et à des œuvres de solidarité et de partage. Le Denier de l’Église (qui représente moins de la moitié des dons) est exclusivement affecté au financement des traitements et des retraites des prêtres et aux rémunérations des religieux et religieuses mis à disposition des diocèses et des laïcs salariés, ce qui représente plus de la moitié des charges diocésaines pour la majorité des diocèses. À cet égard, il est important de rappeler que les diocèses ne reçoivent aucune aide ni subvention et que, contrairement à une idée fort répandue, l’Église de France n’est pas soutenue financièrement par le Vatican.

Pratiquement, en France, chacun des 95 diocèses est autonome responsable de sa gestion. Pour cela, animé par l’évêque, lui-même assisté d’un économe diocésain et d’un conseil aux affaires économiques, chaque diocèse organise sa propre collecte du Denier. En général, le lancement de la campagne a lieu pendant le Carême. À ceux qui ne savent pas combien donner, l’Église précise que le denier

représente l’équivalent d’une journée de travail (soit 1 ou 2% des revenus).

Depuis 2005, le montant du Denier de l’Église est déductible à 60% de l’impôt sur le revenu

En Seine Saint Denis, le Denier permet de subvenir aux besoins de 155 prêtres en activité et de 42 prêtres en retraite. Il permet de former 7 séminaristes, de rémunérer 24 diacres permanents et 35 animateurs pastoraux, d’accompagner les mouvements, de soutenir des actions de solidarité, de construire de nouvelles églises et d’entretenir 74 églises et chapelles, lieux de cultes récents

(sur les 116 que compte notre département)… Dans notre diocèse, le don moyen est de 129 €… L’économe diocésain précise que nous n’équilibrons plus notre budget et qu’il faudrait au diocèse huit mille donateurs supplémentaires….

À Sainte Marthe, nous sommes passés de 137 donateurs en 2000 à 97 en 2005…

Alors, suis-je un des 42% de catholiques bien informés

qui savent que la situation financière de l’Église devient de plus en plus difficile ?

Ou bien, suis-je un des 34% de catholiques éloignés

qui pensent que l’Église reçoit des subventions du Vatican ou de l’État.

Ou bien encore, suis-je un des 24% de sympathisants réceptifs

qui jugent positivement le rôle de l’Église mais se méfient de ses réalités financières ?

Alors, ne doutez pas, soyez responsables, c’est un devoir.

Références :

Consulter, notamment, le site Internet de la Conférence des Évêques de France (http://www.cef.fr), qui présente plusieurs communiqués et dossiers de presse consacrés aux Campagnes du denier de l’Église, ainsi que le site http://www.denier-eglise.com et le site du diocèse de Saint Denis (http://catholique-saint-denis.cef.fr)

Se reporter, également, aux plaquettes d’information fournies par les diocèses lors des campagnes du Denier.

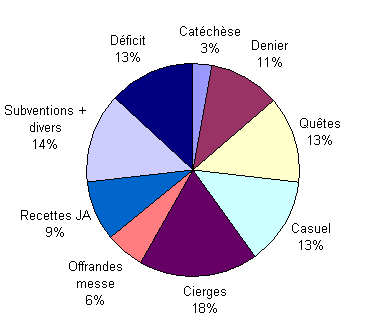

Notre paroisse, depuis 2003, accuse un important déficit : 41000 €. pour les trois exercices. L’augmentation du coût de la vie : (eaux – gaz – électricité – chauffage - communications) est une cause, mais nous avons aussi subi de graves ennuis : chauffage, gaz et alimentation en eau (coût 3.500€). Les dépenses de fonctionnement sont passées de 15.742 € en 2002 à 22.991 € en 2005.

À noter également que la maison paroissiale, 46 rue G.Josserand, représente une charge en impôt et assurances de l’ordre de 4500 €. Les dépenses de fonctionnement sont compensées par la participation pour mise à disposition des salles.

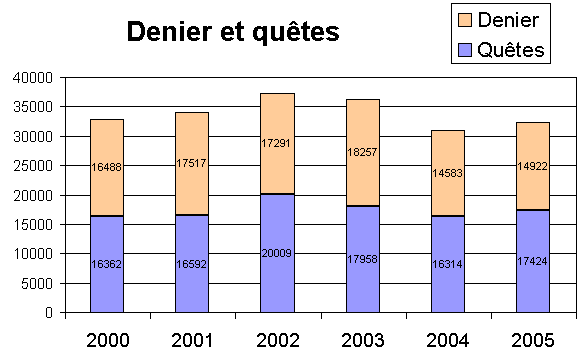

Cependant si nous sommes passés d’un résultat positif de 19.886 € en 2002 à un résultat négatif de 17335 € en 2005, l’accroissement des charges n’est pas l’unique raison. En effet en parallèle il y a une érosion constante de nos ressources notamment du denier, des quêtes, du casuel : - 13.800€ entre 2002 et 2005.

L’emploi de l’épargne constitué pendant les années positives

nous permet d’équilibrer nos finances. Toutefois sans une prise de conscience de la communauté paroissiale pour un réel effort, nous ne pourrons pas résister en 2008. Il est nécessaire de le signaler ici que nombre de paroissiens ne contribuent pas au dénier de l’église pourtant ressource de base de la paroisse.

L’Évêché, à partir de 2007 instaure une nouvelle forme de fonctionnement comptable – évêché-paroisse- pour une plus grande homogénéité avec la plupart des diocèses de France. Réforme préparée depuis 2004/2005, dont le principe et les modalités ont été votés par les responsables économiques des paroisses, après plusieurs simulations pour en évaluer les conséquences.

L’association diocésaine prendra en charge salaires et charges sociales des prêtres et des laïques engagés dans la pastorale diocésaine, et prélèvera 38% des ressources perçues par les paroisses (denier, quêtes, casuel, messes…).

Cette réforme si elle harmonise et simplifie les procédures n’est évidement pas de nature à accroître les ressources, et pour nous en sortir

il nous faudra davantage de responsabilité comme chrétiens.

Bien que la diminution régulière des offrandes de messes (de 11500 € en 2001 jusqu’à 8310 € en 2005) soit partiellement compensée par le casuel : obsèques, nous sommes globalement loin pour les 2003 + 2004 + 2005 des années 2000 à 2003 puisque nous passons de 88600 € à 73500 €, soit une baisse moyenne annuelle de 5000€ de moins chaque année)

Ces deux dernières années le denier a subi une perte annuelle de l’ordre de 2000 €, diminution non compensée par la légère remonté des quêtes, qui ne retrouvent pas en 2005 le niveau des meilleures années ( -2500 € par rapport à 2003).

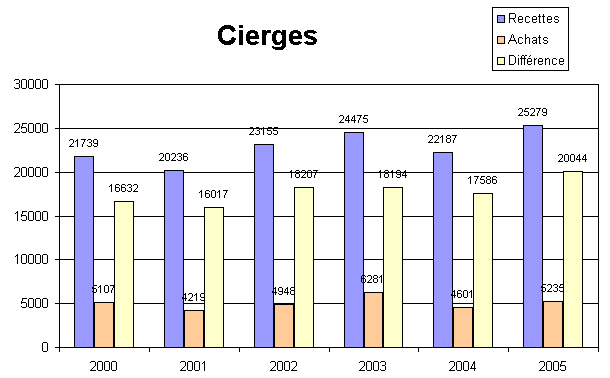

Les offrandes des cierges se maintiennent de façon satisfaisante, eu égard à la baisse générale, aidées en cela par une relative stabilité des prix.

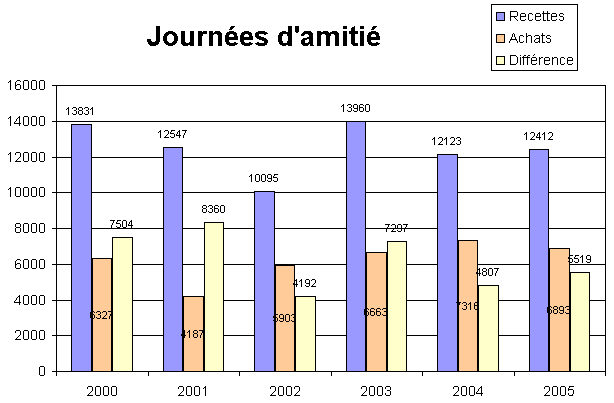

L’engagement d’une cinquantaine de bénévoles pour nos J.A. a jusqu’à ici eu un effet économique positif. Toutefois nous notons là aussi que si 2000 et 2001 ont encore des bons résultats, les deux dernières années 2004 et 2005 sont en régression.

Comment l’Église catholique est-elle financée en Europe ?

L’État ne finance directement aucun culte en Angleterre, aux Pays-Bas et au Portugal.

Il participe au financement des communautés religieuses en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie.

En Allemagne, une petite partie du financement de l’Église catholique provient des ressources fournies par les activités sociales et éducatives que l’État n’assume pas. Mais ses ressources financières principales viennent de l’impôt cultuel (dû par les personnes physiques qui sont imposables sur le revenu, qui ont été baptisées et qui n’ont pas abjuré

) et de subventions publiques (entretien des immeubles, allègements fiscaux…).

En Italie, l’Église Catholique bénéficie de financements publics. Elle peut recevoir une fraction de l’impôt sur le revenu des contribuables (pour son action pastorale, pour la rémunération des prêtres ou pour des mesures sociales). Les dons faits aux communautés religieuses sont fiscalement déductibles. Enfin, elle jouit d’un régime fiscal avantageux et de subventions indirectes.

En Angleterre, l’État ne finance directement aucun culte. Les communautés religieuses bénéficient, néanmoins, de financements publics indirects, notamment grâce aux subventions pour l’entretien de certains bâtiments et à leur régime fiscal. Certains aumôniers sont, en outre, rémunérés par les services qui les emploient.

En Belgique, l’Église catholique bénéficie du financement public. L’État et les collectivités prennent en charge les traitements et pensions des ministres du culte, le coût des cours d’instruction religieuse, les déficits liés à l’exercice des cultes, la mise à disposition d’un logement pour les prêtres. Elle dispose de crédits publics pour la rénovation des bâtiments. Enfin, elle bénéficie d’un régime fiscal assez Favorable.

Aux Pays Bas, les communautés religieuses ne reçoivent aucun financement public direct, mais elles bénéficient de subventions indirectes (rémunérations de certains ministres du culte, financement des établissements d’enseignement privé, déductibilité fiscale des dons, entretien pour partie des bâtiments ecclésiastiques, subventions de nombreuses activités sociales). Leur principal financement provient des dons et des collectes (tel le Kerkbalans

, collecte commune à sept communautés dont l’Église catholique et les Églises réformées).

En Espagne, l’Église catholique bénéficie d’une situation assez privilégiée par rapport aux autres confessions. Elle dispose d’une petite partie du produit de l’impôt sur le revenu des contribuables, de subventions indirectes (rémunération des personnes qui dispensent les cours d’instruction religieuse, de certains aumôniers) et d’exemptions fiscales (sur ses biens, sur les revenus de ces biens, sur le revenu des collectes).

Référence : Étude de législation comparée – note de synthèse - consultée sur le site du Sénat (Bienvenue au Sénat : un site au service des citoyens – http://www.senat.fr/lc/lc93/lc930.html).

1. La Pentecôte, naissance de l’Église.

Dans les tous premiers temps, les croyants mettent tout en commun, ils vendent leurs biens immobiliers et l’agent est partagé suivant les besoins de chacun. Cette vente des biens immobiliers au profit de l’Église est facultative, mais que ceux qui ne le font pas peuvent se sentir mal à l’aise.

2. Premier siècle

Des missionnaires partent répandre la Bonne Nouvelle dans les pays connus. Ils s’en vont sans moyens, en comptant sur la Providence Divine et en recevant hébergement et nourriture de ceux qui accueillent favorablement leur prédication. Parfois l’apôtre Paul travaille de ses mains pour ne pas être à la charge de ceux qu’il évangélise. Les chrétiens se réunissent chez l’un d’entre eux. Lorsqu’une église locale est fondée, des anciens sont désignés pour la diriger. Il n’y a pas de raison de penser qu’ils abandonnent leur métier pour se consacrer à plein temps au service de l’Église. À cette époque l’Église n’a donc besoin que de très peu d’argent pour son fonctionnement. Des collectes sont organisées. Elles servent localement à secourir les indigents (veuves et orphelins) et aussi l’Église de Jérusalem qui se trouve en grande difficulté.

3. Deuxième et troisième siècle.

Un clergé hiérarchisé se constitue peu à peu, avec un évêque encadrant prêtres, diacres et ordres mineurs. Vers la fin du deuxième siècle, l’Église commence à devenir propriétaire d’abord de cimetières puis de lieux de culte. Mais l’Église n’a pas de reconnaissance officielle (pas de personnalité juridique) au contraire les chrétiens sont souvent persécutés par les autorités et la population. À l’occasion des persécutions ses biens sont détruits ou confisqués. Certains nouveaux convertis d’origine riche vendent leurs biens au profit de l’Église, comme cela s’était fait aux tous premiers temps.

4. Quatrième siècle, le christianisme religion d’état.

En 313, l’empereur Constantin se convertit. Les persécutions cessent et le christianisme est reconnu officiellement. Il est même favorisé par rapport aux cultes païens. L’Église peut alors construire sans entrave des lieux de culte.

5. La dîme

À partir du 4ème siècle, un impôt religieux est instauré : la dîme

. Elle correspond à une certaine proportion des récoltes. Son nom veut dire 1/10, mais cette proportion varie suivant les lieux et les productions de 1/50 à 1/7. Son usage subsiste en France jusqu’à la Révolution (4 août 1789).

Ceux qui perçoivent la dîme sont des clercs qui ont acheté des charges (évêques, abbés, certains curés). Les autres prêtres ne perçoivent que la portion congrue, qui est une rente que leur verse les clercs décimateurs (ceux qui perçoivent la dîme). Cette portion congrue est à peine supérieure aux revenus d’un manœuvre agricole, mais les prêtres perçoivent aussi une partie du produit des quêtes et du casuel. Il y a donc dans le clergé de grandes disparités de richesses comme dans le reste de la société.

6. Le Moyen Âge, construction des cathédrales

Au Moyen Âge, on construit ces chefs d’œuvre d’architecture que sont les cathédrales. Les cathédrales gothiques sont construites surtout aux 12ème et 13ème siècles. Leur construction est financée en grande partie par les contributions volontaires des notables des villes.

7. La Renaissance, les indulgences

Aux 15ème et 16ème siècles les papes font bâtir de splendides églises décorées par les artistes les plus prestigieux. Ces œuvres magnifiques sont coûteuses et il faut trouver beaucoup d’agent. Une partie du financement est obtenu au moyen de la vente des indulgences. Le dominicain Johann Tetzel parcourt l’Europe avec pour slogan. aussitôt que l’argent tinte dans la caisse, l’âme s’envole du Purgatoire

. Certains sont choqués, ce scandale des indulgences fait partie des causes du schisme de la Réforme.

8. La Révolution, le concordat

À la Révolution, les clercs doivent prêter serment et deviennent de quasi-fonctionnaires. Ceux qui refusent sont persécutés ou fuient à l’étranger. Les biens de l’Église sont confisqués.

En 1801, un concordat est signé. C’est un accord entre l’Église et un état.

Les clercs sont rémunérés par l’État. Ce régime est en vigueur jusqu’en 1905.

9. Séparation des Églises et de l’État en 1905

Loi du 9 décembre 1905 (Extraits) Article 1La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. Article 2 La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Article 13L’État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. Article 14À l’expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l’État, aux départements ou aux communes. Article 24Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres. Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux même impôts que ceux des particuliers.

L’intégralité du texte est disponible sur Internet http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MCEBW.htm

L’État n’intervient plus dans la nomination des clercs, mais ne finance plus l’Église d’aucune façon.

Les lieux de culte, qui appartiennent à l’État depuis 1789, sont confiés gratuitement à l’Église (ou aux autres religions) . L’État ou les communes assurent l’entretient du gros œuvre des bâtiments qui leur appartiennent. L’Église est propriétaire des bâtiments qu’elle fait construire depuis 1905, mais elle en assure seule l’entretient.

Pour pallier la suppression du financement de l’État, l’Église instaure le Denier du Culte, qui est une contribution volontaire des fidèles.

En 1931, l’association Les Chantiers du Cardinal

est fondée. Elle a pour but le financement de la construction des nouvelles églises et de locaux paroissiaux en région parisienne.

Nous ne pensons qu’à l’argent. Celui qui en a pense au sien ; celui qui n’en a pas pense à celui des autres

.

Sacha Guitry

L’argent est nécessaire, mais pour être dépensé. Si nous commençons à entasser, nous faisons comme le singe, nous nous livrons nous-mêmes ; et des barreaux invisibles nous enferment : ceux de l’égoïsme, de l’inquiétude, de l’injustice

.

L’argent joue, certes, un rôle dans notre vie. Ce qui importe c’est de ne pas lui donner la première place dans notre cœur. Ne mettons pas notre cœur à la caisse d’épargne

.

Marcelle Auclair

Croyez-moi, emplissez vos poches de gros sous…Allez par la ville et distribuez vos étrennes. Vous reviendrez riche de bons regards. Vous sentirez en vous toute la foi de ces gens malheureux que vous avez fait sourire

.

Émile Zola

L’esprit de pauvreté enrichit les idées

.

L’argent n’a ni raison ni cœur. Pourquoi lui engager ton être. Tu dois préférer le Seigneur car tu ne peux servir deux maîtres

.

Marie Baudouin - Lignes d’oraison

Ne retenez pas dans vos mains ou ne gaspillez pas l’or que Dieu vous prête : chaque obole représente une larme, un front couvert de sueur

.

Anonyme – Avis spirituels aux femmes (1897).

Nous vivons une époque où les biens inutiles sont devenus nos seules nécessités

.

Oscar Wilde

Qu’on ne me parle pas de richesse, si on n’a pas le bon sens de les gouverner

.

Madame de Sévigné

Si le recevoir est au centre, le don est en haut, le refus en bas. Reste encore, de part et d’autre, le dépouillement qui agrandit, la tolérance qui enrichit

.

Jacques Salomé.

L’argent n’a pas d’odeur

.

L’argent ne fait pas le bonheur

.

Plaie d’argent n’est pas mortelle

.

Toute peine mérite salaire

.

L’agent est un bon conseiller mais un mauvais maître

.

En vouloir pour son argent

.

| Questions | Réponses |

|---|---|

| Qu’est-ce que pour vous la quête ? | Une aide pour les dépenses de l’Église ; pour les dépenses de l’Église ; pour aider M. le curé ; pour acheter des trucs; cela peut rendre service à des personnes qui n’ont pas les moyens ; c’est ma participation aux frais de l’Église ; nous devons donner quelque chose à l’Église. |

| Êtes-vous d’accord pour donner à la quête ? | Unanimement, oui. |

| Est-ce une nécessité ? | Oui, pour participer aux frais : lumière, chauffage, entretien, fleurs, bougies, etc. ; oui parce que l’on est solidaire ; oui pour aider les prêtres à leur entretien. |

| Combien faut-il mettre dans la corbeille ? | Ce que l’on veut ; ce n’est pas un impôt ; on n’est pas obligé ; suivant ses possibilités ; minimum 1,50 à 2 € quand on peut le faire. |

| Est-ce que financièrement c’est difficile pour vous de donner à la quête ? | Non, je m’arrange ; si j’ai quelque chose à donner, je donne, mais si je n’ai rien… ; je donne pour partager ; j’ai établi une somme et je m’y tiens suivant mon budget ; pas actuellement ; c’est difficile si on ne gagne pas assez ; si je peux donner. |

| Le moment de la quête est-il important ? | Oui ; on pourrait le faire à la fin de la messe ; cela fait une rupture dans la liturgie ; je ne sais pas quel est le meilleur moment ; oui, je ne sais pas pourquoi.

Notre réponse à cette dernière question : Au-delà de l’indispensable solidarité matérielle, la quête a aussi par sa place une forte dimension spirituelle. Notre petite aumône rappelle la grande aumône que le Christ nous a faite par le don de sa vie. Elle nous rappelle aussi que l’on est jamais à la messe en simple spectateur. Les euros que le fidèle met dans la corbeille manifestent l’offrande qu’il fait de lui-même à Dieu avec le célébrant. |

En argent

En or

| Juives | Grecques | Romaines |

|---|---|---|

| 1 lepton | ||

| 2 leptons | 1 quadran | |

| 4 quadrans = 1 as | ||

| 1 drachme | 16 as = 1 denier | |

| 2 drachmes = 1 didrachme | 2 deniers | |

| 1 sicle | 1 statère ou tétradrachme | 4 deniers |

| 25 drachmes | 1 aureus | |

| 30 sicles | 1 mine | 100 deniers |

| 1 talent = 60 mines | 240 aureus |